|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

皆さんこんにちは。

令和7年8月の建築家コラムをお届けします。 うだるような暑さが続く毎日ですが、皆さまお障りなくお過ごしでしょうか。 さて、48回目のゲストは「柿木 佑介(かきのき ゆうすけ)」さんです。 柿木さんは、大阪府枚方市で生まれ、関西大学工学部をご卒業後、MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIOを経て、2016年に廣岡周平さんとPERSIMMON HILLS architects(パーシモンヒルズ・アーキテクツ)を設立されました。現在は全国で様々な建築をご設計されて、ご活躍されています。 今回、柿木さんからどんな「床」にまつわるお話が聞けるのかとても楽しみです。 それでは柿木さんのコラムをお楽しみください。 パーシモンヒルズ・アーキテクツ 一級建築士事務所HP https://www.persimmon-hills-architects.com/  1986年 大阪府枚方市生まれ

1986年 大阪府枚方市生まれ2008年 関西大学工学部建築学科(江川研究室) 卒業 2009年 MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 2016年 PERSIMMON HILLS architects 設立 建築物を構成する要素の中で、建築の専門域ではない人たちからも特に興味を持たれるのが床である。例えば不動産の賃貸物件を探すにも、壁や天井についてはさほど興味を持たれないが、床がフローリングなのか、クッションフロアなのか、畳なのか、といったことは非常に重要視される。掃除がしやすい、汚れに強いといった実利的なことから、椅子座なのか床座なのかという生活スタイルとの相性、踏み心地、肌触りといった触覚的なことなど。直接身体に触れ続ける床の質は、人の振る舞いに大きく影響を与えるからだろう。床の質のゾーニングによって、人の振る舞いがゾーニングされる、とも言える。

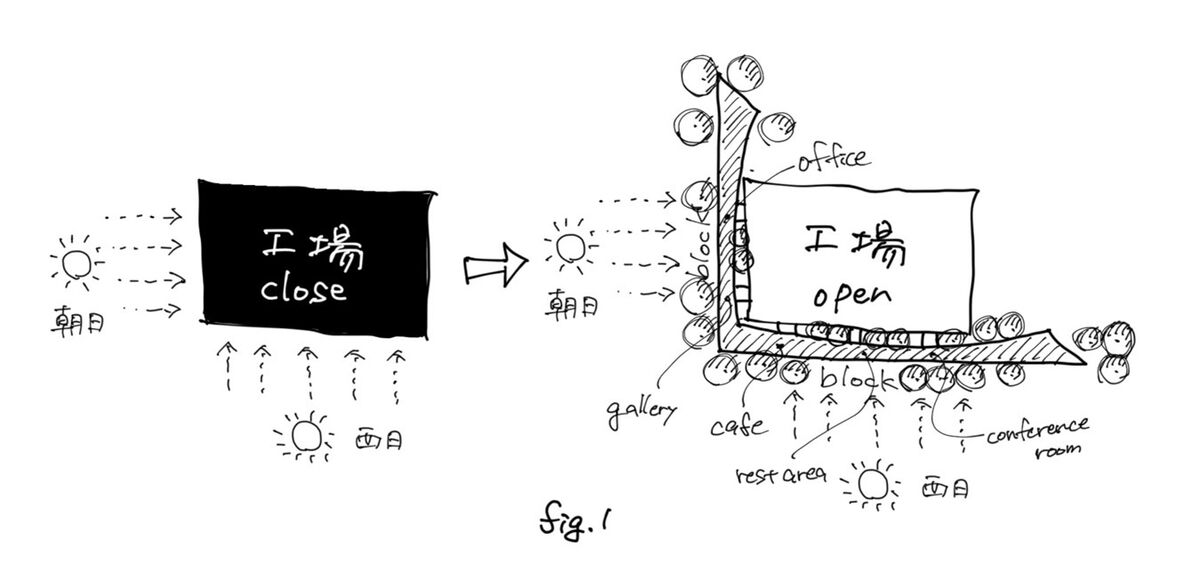

一方で建築基準法における建築物の定義は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱または壁を有するもの」となっており、床がなくても建築物は成立することになる。また、最下階の床は、建築基準法上、主要構造部ではないと位置づけられている。内装制限も床であればかからない。このことから、最下階の床は設計の自由度が相当に高い部位だと言える。そして床は内部の話には留まらず、外部の地面、例えば庭の芝生や土、舗装も含めて床として捉えると、その可能性はより一層広がっていく。 こういったことを考えたのも、最近久しぶりに平屋の設計をする機会を得たからだ。 鉄を加工する大きな工場のまわりをL型に囲むように屋根を架けていき、工場への直達光を塞ぎつつ、必要な部分を内部化して事務所や休憩所、食堂といった付帯施設をつくりながら、暗く閉鎖的な労働環境を明るく開放的で緑に包まれた新しい環境に刷新する、といったプロジェクトである。(fig.1) 工場本体と付帯施設は安全管理上もそうではあるが、法規上も仕切らざるをえない。分断されてしまう2つの関係をつなぐために、床に着目した。

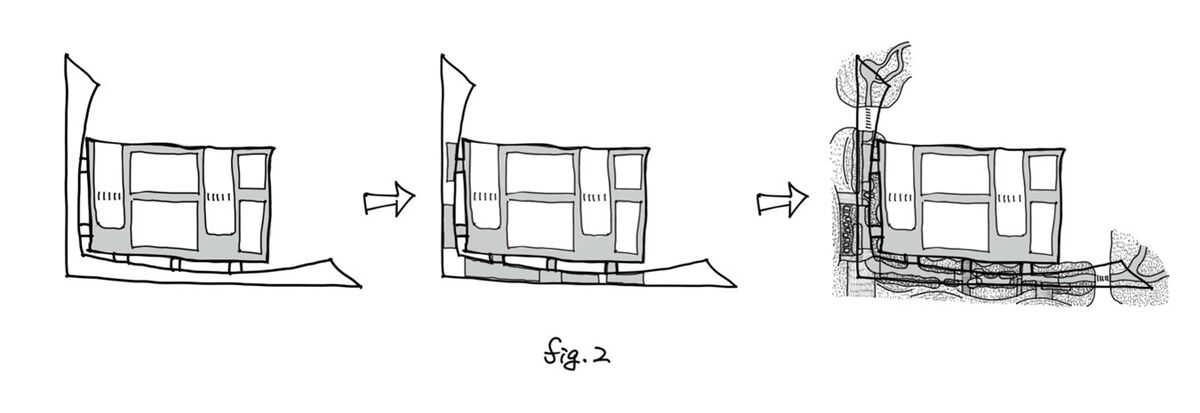

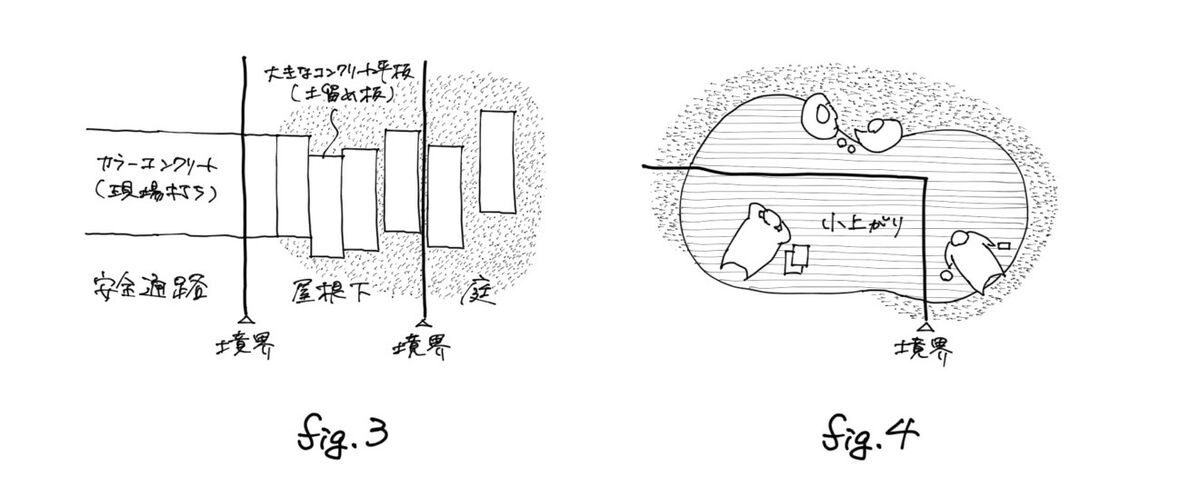

先ずは安全通路の床と付帯施設の床の質を連続させることから始めた。次に内部の床を外にはみ出させたり、逆に外部の床を中に入りこませたりして境界を曖昧にしていった。(fig.2)つまり、工場の安全通路を屋根の下や庭の中にまで延長していき、各所に居場所をつくり、それらをつないでいこうとしたのである。 具体的には安全通路の床仕上げのカラーコンクリートに対して、屋根下や庭にはそれと連続させながらも工業製品をラフに敷き並べて居場所を拡張していくように、コンクリートの土留め板を大きな平板として使い、塗装で色を合わせていく。床を付け足していくことも容易で、踏み石のように少し離しながら配置していくことも可能である。(fig.3)工場内で油がついてしまった安全靴でそのまま歩いても気をつかわないタフな床である。他にも木で仕上げた小上がり床を点在させて、それも内外を跨ぐようにして座ったり寝転んだりできる場所を設えていく。(fig.4)

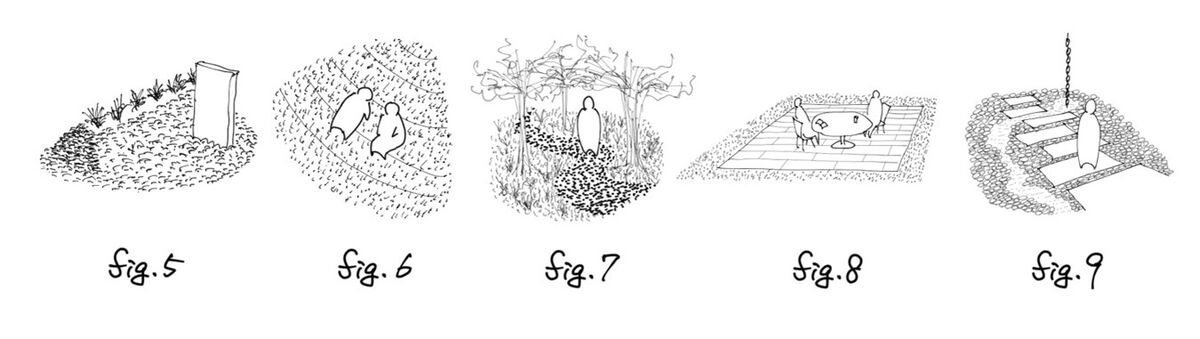

庭はコンクリート平板の他に、土=畑や鉄の曝露試験(fig.5)、芝生=起伏をつけて寝転んだり座ったり(fig.6)、ウッドチップ=樹々の間を縫う小径(fig.7)、インターロッキング=屋外家具置く(fig.8)、河原石敷き=水の通り道であったり人が入りにくい場所をあえてつくる(fig.9)、などといった床を組み合わせ、屋内、半屋外、屋外を跨ぐようにレイアウトしている。

このように床のあり方を調整することで内外関係なく敷地内に居場所のきっかけを散りばめている。

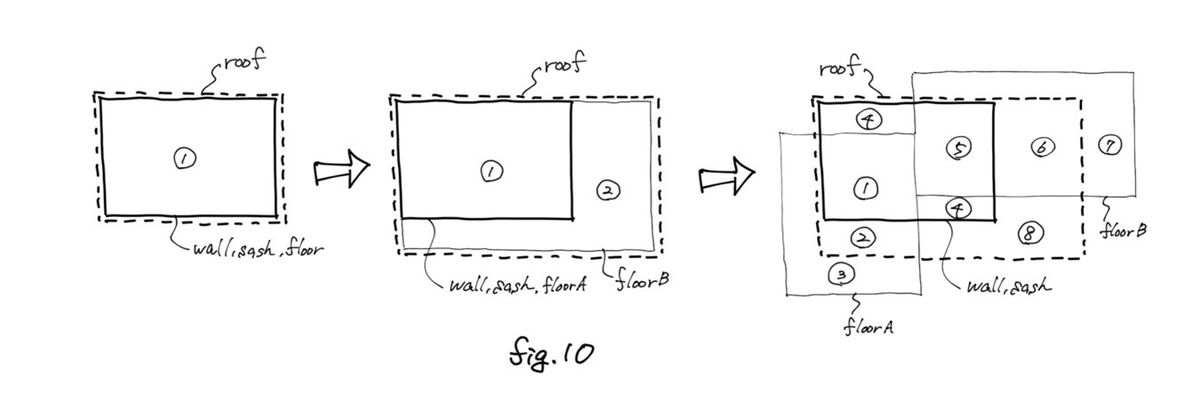

建築物の起源は、人類が生存のために外部の危険から身を守るために作り出したシェルターであるから、建築物の第一の目的は内外の境界をつくることだと言える。先の建築基準法における建築物の定義からも、屋根や壁は境界を仕切る重要な要素である。しかしながら境界が強ければ強いほど、そこに居ると息が詰まる。屋根と壁の関係をずらせば半屋外が生まれてその境界は弱まっていく。そこから更に床もずらしていくことでより一層境界が曖昧になり(fig.10)、周辺環境と溶け込んだ身体的な居場所を見出していける。 柿木さん、ありがとうございました。 床がなくても建築物は成立するという言葉にはっとさせられました。 床の素材や色やしつらえ方によって、屋根や壁による境界を越えて、内部と外部が混ざり合っていくプロセスが、図とともに分かりやすく伝わってきました。 一般的に工場は閉じられている建物というイメージがありますが、どのような工場が完成するのか非常に楽しみです。 これからもますますのご活躍をお祈りしております。どうもありがとうございました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|